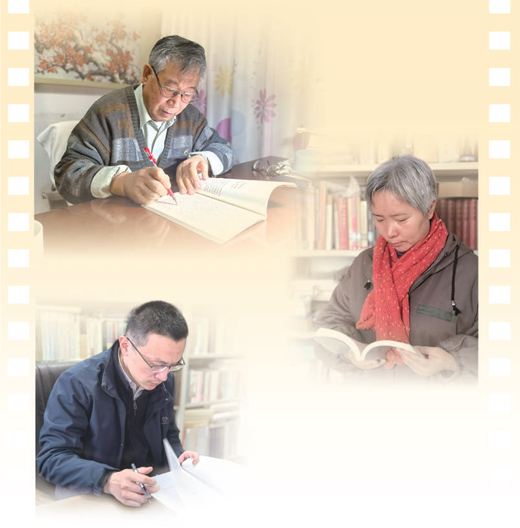

上图自上而下依次为《文史哲》原编辑陈绍燕、编辑李梅、编辑孙齐。 本报记者 李 蕊摄

编者按:1951年5月,《文史哲》杂志创刊。七十余载,几代编辑人员守正创新、薪火相传,始终坚定不移地恪守“学术为本,质量立刊”原则,在弘扬中华文明、繁荣学术研究等方面做了大量工作。在编辑部全体成员的共同努力下,2009年,《文史哲》荣获“新中国六十年最有影响力期刊”称号;2011年,荣膺“中国出版政府奖”殊荣;2013―2018年连续三届入围全国“百强报刊”;2021年,《文史哲》入选国家哲学社会科学文献中心“2016年至2020年最受欢迎期刊”。近日,记者采访了《文史哲》三位编辑,听他们讲述办刊过程中的难忘故事。

“稿源是关键,无非三个字,即‘高水平’”

退休10余年,要说陈绍燕最难忘的,莫过于一次“搓澡”经历。

1982年,陈绍燕从山东大学哲学系毕业,留在《文史哲》编辑部工作,负责中国哲学方面的稿件。当时,办刊经费有限,陈绍燕常常挎上背包,揣个饭盒,坐上火车,拜访学者约稿。

一次,陈绍燕到北京找张岱年先生约稿。到了饭点,两个人找了家饭馆,点上几道小菜,一人一杯啤酒,聊得投机。张先生心情很好,吃完饭,手一挥说:“走,搓澡去!”澡堂里,陈绍燕为张先生搓背。陈绍燕笑谈,他手法一般,但张先生很高兴。

这次经历拉近了两人之间的距离。相熟后,张先生对《文史哲》可谓“有求必应”。《文史哲》开设“国学新论”栏目,陈绍燕向张先生约稿,不久张先生便寄来《如何研究国学》一文,作为栏目首篇稿件发表。

“办好一本杂志,稿源是关键,无非三个字,即‘高水平’,延揽高水平学者,发表高水平文章。”陈绍燕呷一口茶,说道,“编辑必须主动跑,与高水平学者保持联系,才能保障好稿源。”

陈绍燕白天约稿,夜里就回到住处精心编稿,或者琢磨如何提高供稿质量、怎样持续约到高水平稿件等。“四处奔波,虽说辛苦,但收获颇丰,结识了很多德高望重的学者。”陈绍燕细数道,“比如冯友兰、朱伯

未经允许不得转载!作者:有问题工单联系,转载或复制请以超链接形式并注明出处哎呦哇啦-Ouch! Wow!。

原文地址:https://www.au28.cn/post/3755.html发布于:2022-04-20